“退屈知らず”のジャズ…魅惑のエレクトリック・マイルスで濃密な時間を

今、ジャズを自主的に聴く人がどれくらいいるだろうか。

エルヴィスやビートルズの登場で音楽界のメインストリームからの転落が決定的になって半世紀以上が経ち、ジャズを「喫茶店やファミレスで流れる聴き心地のよいBGM」以上のものとして消費する人は、ほとんど絶滅危惧種になってしまった。

身も蓋もない言い方をするならば、「前時代の、退屈でわかりにくい音楽」というのが現在のジャズを取り巻く支配的なイメージだろう。

そんなイメージを抱いている人にこそ聴いてほしいのが、「モダン・ジャズの帝王」ことマイルス・デイヴィスの1968年から1975年にかけての作品群、いわゆる「エレクトリック・マイルス」だ。

その音楽的魅力を説明する前に、ひとまずマイルスの足跡を軽くおさらいしておこう。

マイルス・デイヴィスとは

マイルス・デイヴィスはモダン・ジャズの歴史を一人で網羅したかのようなキャリアを歩んでいる。

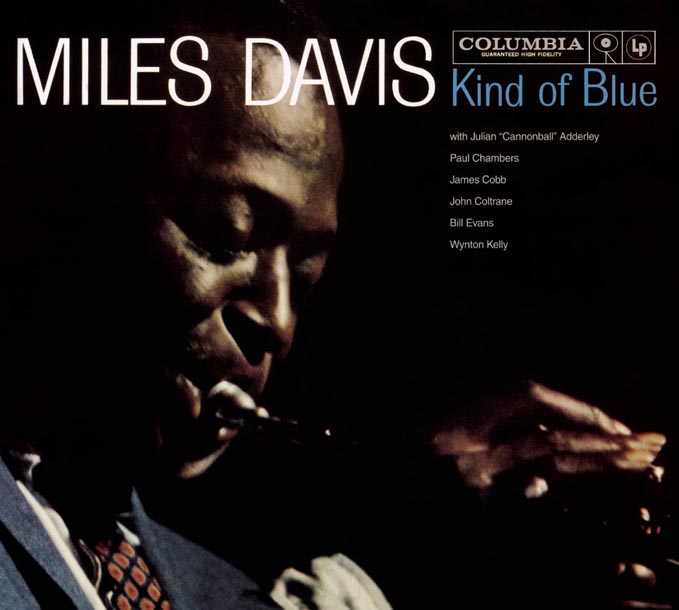

チャーリー・パーカーの薫陶を受けた1940年代を皮切りに、ビバップ、クール・ジャズ、ウエストコースト、ハードバップ、モード・ジャズ、そしてファンクやロックに接近しフュージョン・ブームの礎を築いたエレクトリック期と、変革を繰り返しながら超一流の奏者たちとその時代を代表する名盤・名演奏を残してきた。

マイルスのディスコグラフィーを追うだけで、モダン・ジャズの盛衰の過程を一通り学ぶことができるほどだ。

エレクトリック・マイルスとは?

では、なぜその輝かしいキャリアの中で、あえて「エレクトリック・マイルス」なのか。

電子楽器の導入によるボーダーレスなジャズの追求、重層的なリズムの革命性、後世のミュージシャンへの影響…等々、理由を並べ立てればキリがないが、ごく単純な言い方をするならば「圧倒的にユニークでアクが強く、それでいて中毒性の高い音楽だから」ということに尽きる。

つまりは「BGM的な、退屈なジャズ」というイメージの対極に位置するような音楽なのだ。

ここでは、その中でも特に手に入りやすく、代表作として名高い作品たちを取り上げてみたい。

1.Bitches Brew(1970)

第2期クインテットの傑作であり、アコースティック楽器のみで演奏された最後のアルバム『ネフェルティティ』(1967)を経て、新機軸として自らのバンドに電子楽器を導入しはじめたマイルスは、『マイルス・イン・ザ・スカイ』(1968)、『キリマンジャロの娘』(1968)、『イン・ア・サイレント・ウェイ』(1969)と試行錯誤を繰り返しながら熟成の度合いを高めていった。

そんな中、満を持して発表されたのが『Bitches Brew』である。

豪華キャスト(マハヴィシュヌ・オーケストラを主催するジョン・マクラフリン、ウェザー・リポートのウェイン・ショーターとジョー・ザヴィヌル、そしてリターン・トゥ・フォーエヴァーのチック・コリアと、後のフュージョンやジャズ・ロックを牽引するプレイヤーが勢揃いしている)による歴史的名盤とされているこのアルバムだが、「ファラオズ・ダンス」から「ビッチェズ・ブリュー」と続くディスク1の47分間を耐えきれずに挫折してしまう人が後を絶たない。

そんな人にはぜひディスク2の「スパニッシュ・キー」を大音量で聴いてほしい。

突き刺すようなマイルスのトランペットと、鋭く煌めくジョン・マクラフリンのギターの格好よさに痺れるはずだ。

そのままの流れで「マイルス・ランズ・ザ・ブードゥー・ダウン 」まで聴き終えて、この音楽を好きになれたなら楽しい時間が待っている。一度グルーヴの虜にさえなってしまえば、あとはひたすら身を委ねていればいいのだ。

2.On the Corner(1972)

おそらくマイルスのアルバムの中で、最も毀誉褒貶の激しい作品だろう。

ハイハットが刻む均一なリズムの上にあらゆる楽器の禁欲的な演奏が幾重にも重なり、きわめて複雑なポリリズムが形成されている。

この難解な構成はマイルスの意向を汲んだテオ・マセロの編集によるものだが、影響元のファンク・ミュージック(スライ・ストーンやジェームス・ブラウン)のような熱狂はあからさまに遠ざけられているし、どう聴いても「踊れる音楽」ではない。

実際、リリース当時は酷評の嵐だった。

執拗なまでに同一のビートをループさせ、多層的にリズムを重ねていく手法は、いまでこそヒップホップ、テクノ、トランスなどのクラブ・ミュージックや、それらを基調としたポップスでさえ当たり前に使われているものだが、『On the Corner』の革新性はそのリズムの異常なまでの複雑さにある。

グルーヴは奥深い森の中に周到に隠蔽され、安易な感情移入とダンスを拒み続ける。

もちろんそこにマイルスの意図があるのだが、当時のリスナーからすれば知ったことではなかっただろう。

しかし、どんなにとっつきにくさを感じたとしても、なんとかクライマックスの「ヘレン・ビュート/ミスター・フリーダム・X」までたどり着いてほしい。

混沌の渦の中に散りばめられていた布石が回収されていく快楽と、上質のミステリー小説を読み終えた後のようなビターな後味を感じることができるはずだ。

3.Agahrta/Pangaea(1975)

1975年2月1日の大阪フェスティバルホールでのライブを無編集でパッケージした作品で、『Agahrta』が昼の部、『Pangaea』が夜の部の公演となっている。

よく知られていることだが、この時期のマイルスの体調はドラッグの影響で限界に近かった。

長時間トランペットを吹くことができないためオルガンを演奏していることも多く、『Agahrta』『Pangaea』のリリースから『Man With the Horn』でのカムバックまでに6年もの空白期間を挟むことになる。

しかしながら、そういった事情を斟酌するまでもなく、この2枚のライブ・アルバムの熱量は凄まじい。

もし『Bitches Brew』やその他のアルバムでエレクトリック・マイルスの音楽を少しでも気に入っているのなら、『Agahrta』と『Pangaea』については説明の必要はないだろう。

とにかく音に熱中すればいい。

ライナーノーツにも記されているが、可能な限りボリュームを上げて聴くことをオススメしたい。

だれよりも勤勉で、貪欲な帝王

いつ何時も最高にクールなのは俺だ、という強烈なエゴイズムとナルシシズムを遂行するために、死の間際までマイルスは勉強家であり続けた。

流行りのポップスはもちろん、ファンク、ロック、ヒップホップ、そしてシュトックハウゼンのような現代音楽に至るまで、同時代の「アツい」音楽を自分のものにしようとする貪欲さにおいて、マイルスに比肩するジャズメンは存在しなかったと言っていいだろう。

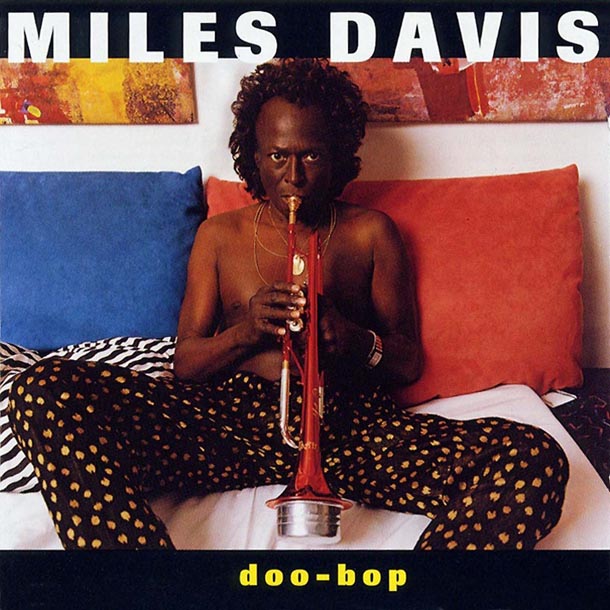

4.Doo Bop(1991)

その証拠に、遺作となった『Doo Bop』(1991)は紛うことなきヒップホップ・アルバムだった。

デフ・ジャム・レコードから若手のイージー・モー・ビーをプロデューサーに招いたこの作品は、商業的成功や音楽的成熟度はさておき、だれもが認める音楽界の巨人となってもなお飽き足らないマイルスの野心と、時代の空気を察知するアンテナの鋭さを明確に示している。

おわりに

マイルス・デイヴィスは自己を更新し続けた。

それは同時に、ジャズというジャンルを前進させ続ける運動でもあった。

退屈さとは無縁の、この上なくクールでヒップな、そして刺激的な道程であったに違いない。

冒頭で触れたように、ジャズを保守的で退屈な音楽、あるいはオーセンティックで敷居の高い音楽だと思っている人がいるのなら、ぜひマイルスの音源を聴いてみてほしい。

こんな文章よりもはるかに雄弁に、なおかつわかりやすく直感的に、その印象を覆してくれるだろう。

もちろん、「音楽は好きだけどジャズにはあまり興味がない」という人も、「ジャズは好きだけど電子楽器は無粋」という人も、「社会人になって能動的に音楽を聴かなくなった」という人も、この機会に爆音でエレクトリック・マイルスに没入してみるのはいかがだろうか。

きっとこれまでの音楽体験とは一味違う、とびきり濃密な時間を過ごすことができるはずだ。

周文春

周文春

IKITOKI(イキトキ)とは

IKITOKI(イキトキ)とは